Gliederungspunkte

A. Prinzipielle Konstruktionsmerkmale

B. Liste der Wagenteile (noch nicht komplett)

C. Unterschiede, die durch Verwendungszweck und Tonnage bestimmt sind

D. Unterschiede, die von der Topographie des Verwendungsraumes bestimmt sind

E. Gewichtung der Arbeiten von Wagner und Schmied

F. Regionale und persönliche Varianten

G. Schmiedearbeit

H. Weitere Entwicklung der Konstruktionsmerkmale

A. Prinzipielle Konstruktionsmerkmale

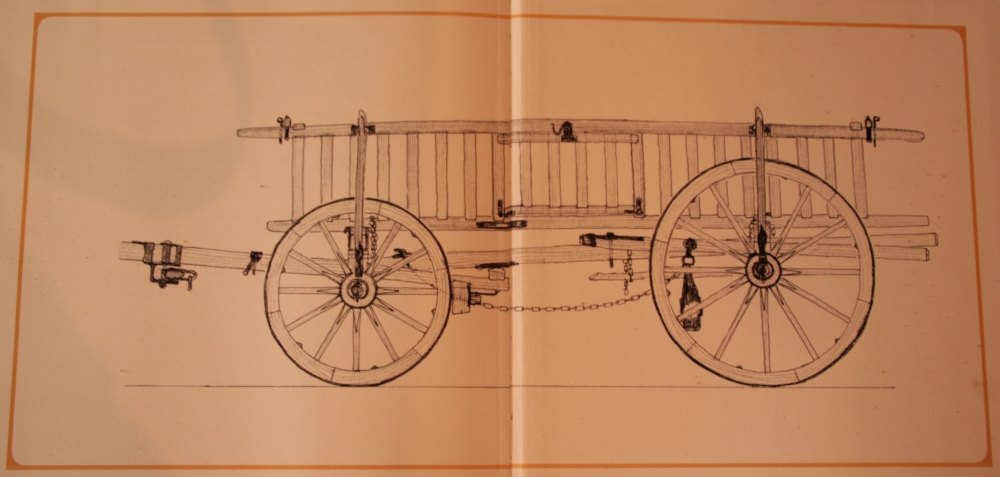

Ein Wagen besteht aus Fahrgestell und Aufbau.

1. Fahrgestell

Bestandteile des Fahrgestells sind

a) das Vordergestell

b) das Hintergestell

c) die Langwied, die beide Gestelle verbindet

d) die Deichsel und

e) die Bremseinrichtung

1a) Vordergestell

Im Wesentlichen besteht das Vordergestell aus dem Achsenstock, der die Achse mit den Rädern aufnimmt und den Deichselarmen, die die Deichsel aufnehmen.

Hinzu kommt die Verbindung der hinteren Enden der Deichselarme, auf der die Langwied aufliegt und die Bremseinrichtung.

1b) Hintergestell

Auch dieses besteht aus dem Achsenstock und den Wetterarmen.

Bei manchen Wagentypen enthält es ebenfalls eine Bremseinrichtung für die Hinterräder. Das Flacheisen mit den Haken quer über die Wetterarme bildet die Aufhängung für den Bremsbalken.

1c) Die Langwied

Die Langwied verbindet das Vordergestell und das Hintergestell.

Sie ist im Vordergestell über den Achsnagel mit dem Achsenstock verbunden und hängt damit am Drehpunkt des Vordergestells.

Sie läuft durch das Hintergestell hindurch, dessen vorderes Ende, wo die Wetterarme zusammenführen, ebenfalls mit einem Nagel (gesteckter Eisenbolzen) an der Langwied angehängt wird.

Die Länge der Langwied bestimmt die Länge des Wagens und der Abstand der beiden Löcher für die Bolzen bestimmt den Abstand von Vorder- und Hintergestell.

1d) Die Deichsel

Mich erreichte folgende Anfrage:

“Auf der Suche, wie wohl die Deichsel an so einem Erntewagen aussah und das Geschirr angeschlagen war, bin ich auf ihre Seite gestoßen. Vielleicht haben sie Fotos, um mir die Frage zu erklären!?…eventuell möchte ich diese Teile nachbauen.”

Ich habe diese Frage zum Anlass genommen, eine Antwort zu verfassen und diese gleich hier einzustellen.

Dass inzwischen für viele nicht mehr nachvollziehbar ist, wie eine Deichsel gebaut war und wie sie funktionierte, verwundert nicht.

Bauer zu sein, war ein täglicher Knochenjob von morgens früh bis sehr spät am Abend. Den Takt gaben dabei die Bedürfnisse der Tiere, Saat, Pflege und Ernte aller Feldfrüchte, der Einschlag von Holz (Holz war die einzige selbst erzeugbare Energiequelle für Heizung, Kochen, Backen und zur Zubereitung von heißem Wasser für das Waschen und Baden), das Schlachten und Verarbeiten der Tiere und viel mehr an. Nicht zuletzt spielte das Wetter eine entscheidende Rolle. Da musste dann auch mal am Sonntag der Weizen eingefahren werden, bevor er durch ein Unwetter zerstört wurde.

Ansonsten zwang der Sonntag dazu, den täglichen Arbeitsrhythmus etwas abzubremsen, um sich nicht „tot zu arbeiten“.

Die strengste Disziplin erforderten die Zugtiere, insbesondere die Kühe, die täglich gefüttert, ausgemistet und gemolken werden mussten.

Nach dem zweiten Weltkrieg und mit dem Aufkommen des Wirtschaftswunders in den 50er Jahren ermöglichte der Traktor als inzwischen auch für den Kleinbauer erwerbbares Arbeitsmittel den Umstieg von der aufwändigen Haltung der Zugtiere zum Traktor als Alternative. Gleichzeitig musste jeder Bauer sich entscheiden, ob er in der Landwirtschaft seinen Haupterwerb sah und auf die Bearbeitung von großen Flächen umstieg oder ob er in Handwerk oder Industrie arbeitete und die Landwirtschaft nur noch als Feierabendbauer im Nebenerwerb betrieb.

Damit zog der Bauer seinen alten hölzernen Erntewagen vor der Anschaffung eines neuen Hängers mit dem Traktor. Dafür musste die Deichsel weg und eine Anhängevorrichtung für die Kupplung am Traktor musste angebracht werden.

In den 50er und 60er Jahren verschwanden die von Kühen gezogenen Erntewagen fast vollständig.

Damit verschwand als erstes Element des Bauernwagens die Deichsel.

Die Deichsel war eigentlich nicht der Ansatz für das Geschirr. Sie diente nur der Lenkung. Der eigentliche Fixpunkt für die Zugtiere am Wagen war das Waagscheit. Dieses war aber nicht an der Deichsel, sondern vorne an den Deichselarmen im vorderen Gestell befestigt. Die Kraft, die die Zugtiere aufbrachten, ging vom „Kummet“ an zwei Seilen rechts und links vom Tier zum Waagscheit und von dort auf die Deichselarme des vorderen Wagengestells (Deichselarme und Achsenstock).

Die Befestigung der Zugtiere an der Deichsel vorne diente nicht der Kraftübertragung, sondern nur, um über die Deichsel den Wagen zu lenken.

Die Stabilität der Deichsel wurde durch die durchlaufende Maserung und durch Astfreiheit gewährleistet.

Sie steckte zwischen den vorderen Ausläufen der Deichselarme und war darin mit einem Bolzen befestigt. Ein unterer eiserner Anschlag vorne und ein eiserner Anschlag an der Oberseite hinter dem Bolzen hielt die Deichsel in ihrer horizontalen Position, ermöglichte aber das Hochkappen der Deichsel.

Die Fassung zwischen den Deichselarmen erforderten eine Rechteckform, die nach vorne langsam in eine Rundform überging.

Es gab aber auch Gegenden, in denen die Fassung der Deichsel alternativ gelöst wurde: Die Deichselarme des vorderen Achsenstocks bildeten zusammenlaufend eine v-förmige Endung, auf die eine y-förmige Endung der Deichsel aufgesetzt und mit Eisendorn klappbar fixiert wurde.

(Fotos dazu folgen noch)

Am Beschlag an der runden Vorderseite der Deichsel wurden die Zugtiere befestigt. Diese Befestigung diente aber nicht der Kraftübertragung beim Zug, sondern nur der Lenkung.

Die Aufnahme der Deichsel zwischen den Deichselarmen und die Deichsel in hochgeklapptem Zustand.

Beschlag am vorderen Ende der Deichsel

Über das Waagscheit für ein oder zwei Zugtiere wurde die Zugkraft auf das vordere Achsgestell des Wagens übertragen.

Dies ist ein Waagscheit für zwei Zugtiere. Wurde nur ein Zugtier benutzt, reichte eines der beiden unteren Waagscheite – in diesem Fall das stärkere rechts.

Am oberen Teil des Waagscheits sieht man rechts zwei Fixierpunkte für das Waagscheit. Lernte man ein junges Zugtier an, wurde dieses links befestigt. Das ältere und erfahrenere Tier, das auch die konstante Kraft aufbrachte, wurde rechts am inneren Fixierpunkt befestigt, um den Hebel zu verkürzen. So wurde das Waagscheit “in der Waage” gehalten und wurde vom stärkeren Zugtier auf dieser Seite nicht nach vorne gezogen.

Für den Traktor verschwand die Deichsel.

Stattdessen wurde eine Anhängevorrichtung an den Deichselarmen und in diesem Fall auch am vorderen Achsenstock befestigt.

2. Aufbau

Der Aufbau liegt auf beiden Achsenstöcken auf Schemeln auf. Manchmal gibt es auch noch einen Mittelschemel, der auf der Langwied aufsitzt.

Den Aufbau gibt es als Leiterwagenaufbau und als Kastenwagenaufbau. Der Leiterwagen wurde für Heu und Getreide benutzt und der Kastenwagen für Früchte wie Kartoffeln, Rüben, Obst, etc.

Kastenwagen

Nimmt man aus dem im Bild gezeigten Kastenwagen die Seitenbretter heraus, erhält man einen Leiterwagen.

Die Seitenwände des Aufbaus wurden bei schwerer Beladung durch Rungen auf den Achsen abgestützt.

Die Rungen stehen hier seitlich am Wagen

1e Bremseinrichtung

Die Bremsvorrichtungen an Acker- und Lastenwägen sind vielfältig und sind bestimmt durch die Topographie des Einsatzraumes, die zu transportierenden Lasten (Tonnage), Kunst des Schmiedes und den investierten Preis für den Bau.

Zunächst hier eine einfache Hinterbremse, mit der über eine Kette ein Bremsbalken an die Räder angezogen wird.

… wird weitergeführt

B. Bezeichnung der Wagenteile

- Vorderes Achsgestell

- Hinteres Achsgestell

- Langwied

- Deichsel

- Aufbau

- Sonderzubehör

1.

Vorderes Achsgestell

– Vorderer Achsenstock (zweiteilig)

– Deichselarme

– (Querholz, auf dem die Langwied aufliegt)

– Bremsbalken

2.

Hinteres Achsgestell

– Hinterer Achsenstock (zweiteilig)

– Wetterarme

3. Langwied

Vorderes Ende mit Loch für den Achsnagel, der den Drehpunkt des vorderen Lenkgestells bildet

In der Mitte und relativ hinten die beiden Löcher für den evtl. verwendeten Mittelschemel und die Fixierung im hinteren Achsenstock.

Am hinteren Ende evtl. Fixierung der Bremseinrichtung bei einem Wagentyp mit zusätzlich gebremster Hinterachse.

4. Deichsel

Am vorderen Ende Anschlussmöglichkeit für die Zugtiere.

Am hinteren Ende Loch zur Fixierung an den Deichselarmen.

5. Aufbau

– Vorderschemel (verschieden je nach Aufbau – Kastenwagen oder Leiterwagen)

– evtl. Mittelschemel

– Hinterschemel (verschieden je nach Aufbau – Kastenwagen oder Leiterwagen)

– Wagenleiter (Leiterbäume und Leitersprossen)

– Wagenbretter

– Lissen (Verbindung von Achsenenden und oberem Leiterbaum)

6. Sonderzubehör

Dazu gehört z.B. der Heubaum, mit dem das Heu oder die Getreidegarben oben auf dem Wagen nach unten festgezurrt werden. Der Heubaum wird vorne mit Stricken an den oberen Leiterbäumen befestigt und – ebenfalls mit Stricken – über ein mit “Paddeln” drehbares Rundholz, das hinten unter den oberen Leiterbäumen eingehängt ist, nach unten gespannt.

Heinrich Krieg mit Schwester Rösel, Kindern Franzjörg und Eva sowie Nichte Margret im Jahr 1953

Mein Vater “setzt” den Heubaum, der

vorne mit Seilen an den oberen

Leiterbäumen befestigt wird.

Danach wird er nach unten gespannt und

hält die Ladung damit fest.

C – F müssen noch nachgetragen werden

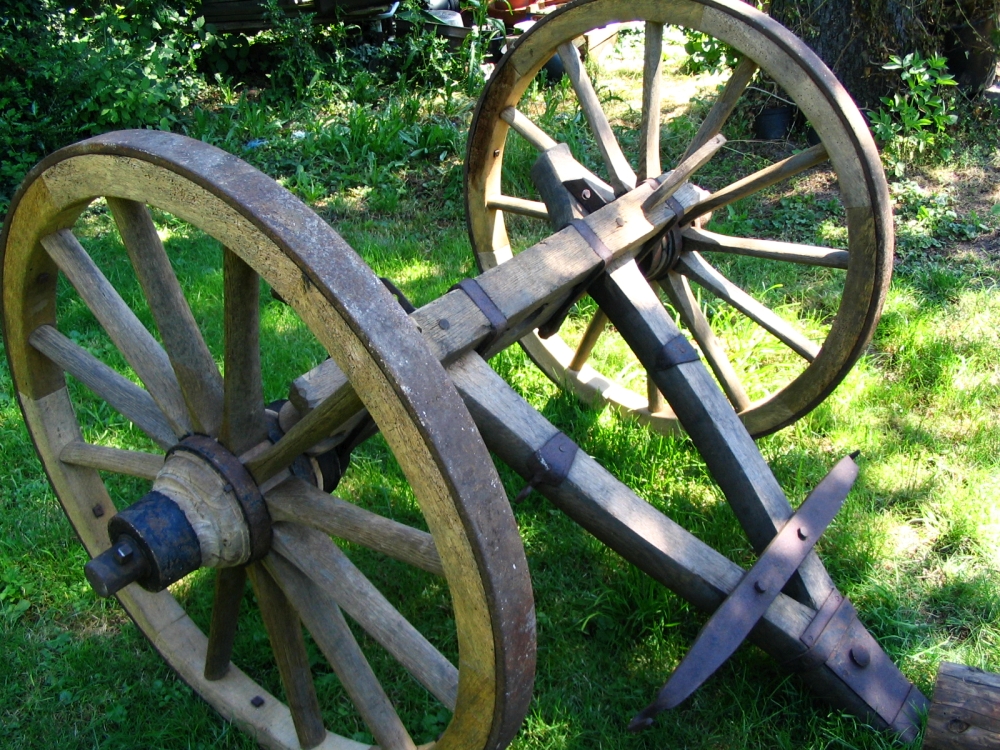

G. Schmiedearbeit

Ein Hinweis auf das Alter eines Wagens sind die Muttern.

Diese wurden zunächst vom Schmied in Einzelanfertigung aus einem Bandstahl quadratisch abgeschnitten, mit Loch und Gewinde versehen. Damit war jede Mutter zunächst ein nicht genormtes Einzelstück. Genormte Schlüsselgrößen konnten nur zufälligerweise passen. Danach wurden Vierkantmuttern von der Industrie maschinell hergestellt. Erst nach dem 2. Weltkrieg wurden im Handwerk Sechskantmuttern üblich. Bei Reparaturarbeiten wurden manchmal Muttern ersetzt, so dass es Wagenteile gibt, an denen alle drei Mutterntypen zu sehen sind.

Für handgefertigte ungenormte Vierkantmuttern konnte nur der “Engländer” oder wie hier der “Franzose” passen, ein stufenlos einstellbares Schlüsselwerkzeug. Der Engländer hat nur ein Maul, der Franzose ein beiseitiges Doppelmaul.

Die Muttern am folgenden Achsenstock vereinen alle drei Typen von Muttern:

Das folgende Bild zeigt verschiedene bemerkenswerte Befunde:

– Verschiedene Muttern zeigen die historische Verortung von der handschmiedetechnischen Einzelanfertigung von Vierkantmuttern bist zur industriell gefertigten Sechskantmutter

– Das Loch in der Achse für den Karrosserienagel, der Achsenstock, Drehschemel und Langwied drehbar verbindet, zeigt, dass es sich um einen vorderen Achsenstock handelt

– Die aufwändige Bremsvorrichtung mit stangengeführter symmetrischer Führung des Bremsbalkens deutet auf einen teuren Wagentyp

Es gibt handgeschmiedete und maschinengeschmiedete Achsen.

Handgeschmiedete Achsen sind immer individuell geprägt.

In diesem Fall sind die Achsnägel speziell für die vier Enden der zwei Achsen gefertigt und mit Punkten markiert. Die Markierung an den Achsen befindet sich an der Unterseite.

Die 3 und die 4 stehen für die Hinterachse.

Die Achsnägel sind mit Trittplatten versehen.

Die Achse wird durch Achsklammern im Achsenstock fixiert.

Diese sind aus zwei Teilen gefertigt, wovon die eigentliche Klammer mit Gewinden aus einem Stück Bandstahl geschmiedet ist.

Die deutlichsten Unterschiede bei der Arbeit der Wagenschmiede liegen

- in der Technik der Bremsen und

- im Aufwand bei den Armierungen

Zunächst war dies eine Kostenfrage. Je aufwändiger die Schmiedearbeit, desto teuerer.

Bei der Bremstechnik reichte es schon, dass über ein Gewinde mit Kurbel eine Kette den frei schwingenden Bremsbalken an die Räder zog. Wollte man diese Technik präzsiser gestalten, musste ein Gestänge die Bremsbacken gleichmäßig an die Räder anpressen.

Bei den Armierungen war die Frage, an welchen Stellen die Holzkonstruktion sehr belastet war und an welchen Positionen der Schmied diese Stellen mit Eisen armierte.

Beispiel: Schemel

Die Schemelarme konnten mit Holz versteift werden oder durch Schmiedeeisen abgestützt werden.

Alle diese verschiedenen Versionen bedurften der Absprache mit dem Auftraggeber und der Absprache des Wagners mit dem Schmied.

H. Weitere Entwicklung der Konstruktionsmerkmale

Seit der Zeit der Römer in Südwestdeutschland hat sich an der Konstruktion von Wagen kaum etwas verändert.

Der Erntewagen (Bauernwagen) war der “Lastwagen” und die Weiterentwicklung zum Kutschenbau bot die Vorlage für den “Personenwagen”.

Bleibt man bei den Bildern aus dem Autobau, war der Streitwagen der Antike eine geländegängige Rennwagenversion – ein Hightec-Produkt des antiken Wagnerhandwerks.

Die ersten Autos von Benz waren Kutschen nachgebildet, die mit Motor versehen wurden.

Sogar die ersten Fahrräder, die aus Holz gebaut waren, entlehnten die Konstruktionsmerkmale dem Wagnerhandwerk.